開催しました

大川小学校で起きたことについては

裁判記録から要約して、一般の方にもわかりやすく解説したお勧めは

自然災害からの避難と学校の責任──大川小学校津波被害事件仙台高裁判決について──鈴木宏昌(東海大学)

写真や図表で全体像が分かりやすい冊子のお勧めは

小さな命の意味を考える会・大川伝承の会で作成している冊子資料「小さな命の意味を考える」PDFをダウンロードできます。

映画鑑賞と防災講演会

津波避難の悲劇 その教訓に学ぶ

~大川小学校の教訓 安全確保は組織的に科学的に~

日時:令和6年1月14日(日) 13:00~16:00

場所:弥富市総合社会教育センター 中央公民館ホール

2011年3月11日の東日本大震災の津波で、石巻市立大川小学校で74名の児童が死亡あるいは行方不明となり教員も10名が亡くなっています。

原因は「組織的過失」であることが裁判で明らかになりました。

私達は社会(組織)の中で生きています。自然災害に限らず、あらゆる事件・事故に対して、個人として組織としてどう対応したら良いのか。その場面になってから考えたのでは遅いのです。

私達社会全体が、大川小学校の教訓を生かし、防災力を高めることが災害で命を失った方々への追悼となります。

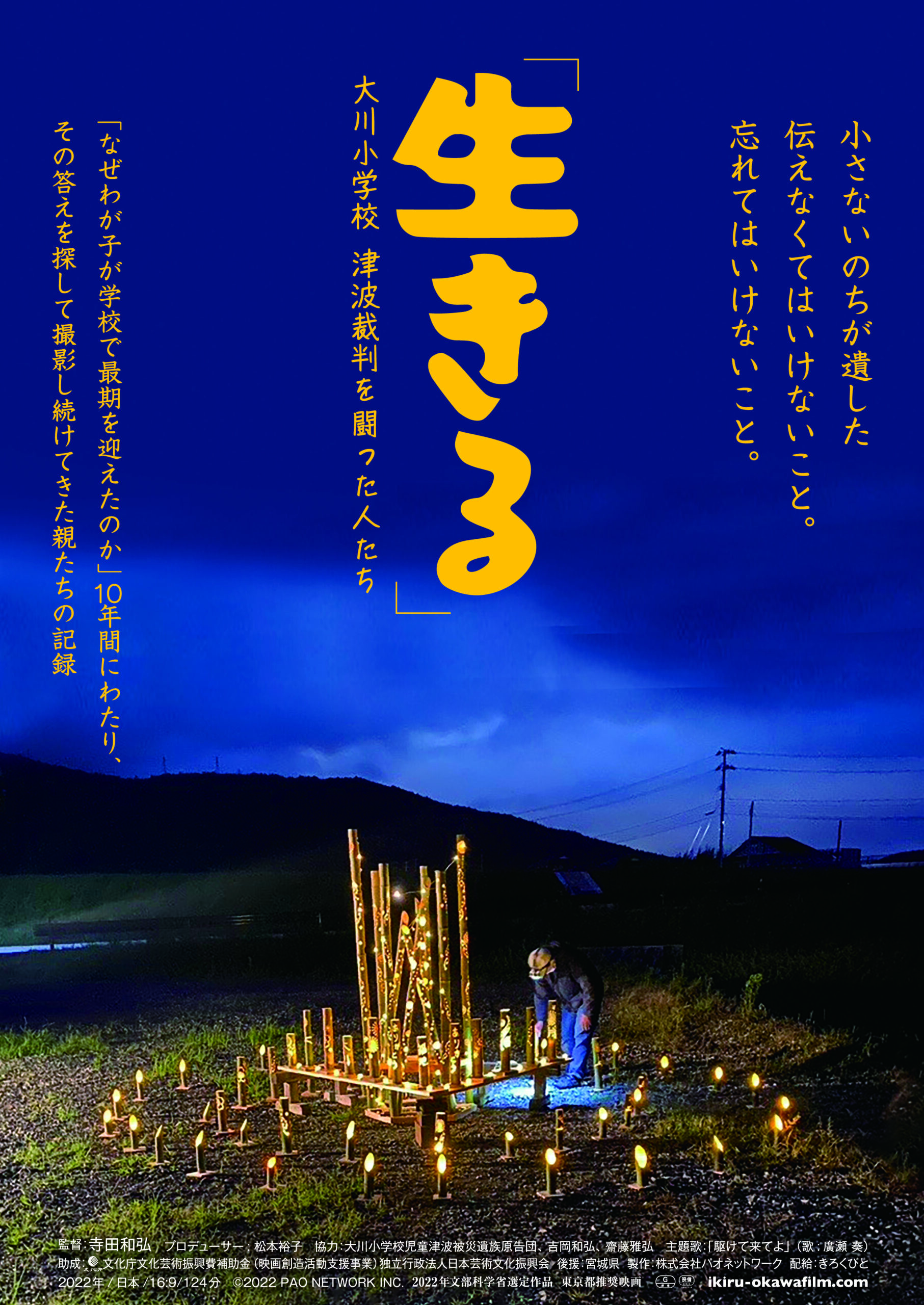

(内容) ①映画「『生きる』大川小学校津波裁判を闘った人たち」の鑑賞

②講演「津波から命を守った学校の事例紹介」

③語りあい「弥富市でこの教訓をどう生かすか」

(参加者) だれでも。(小学生未満の方は、保護者同伴でお願いいたします)

(参加費等) 弥富市在住、在勤、在学の方は無料 市外の方は500円程度のカンパをお願いします

(主催)弥富防災・ゼロの会

全ての個人、組織への教訓です

私たちは、様々な組織に属しています(会社、市役所、消防団、自治会、家族)。

組織的な制約に縛られて命をおとす悲劇が絶えません。

組織的に備えていれば

災害の現場では、様々な人がいます。全員死んでしまうのか、多くの人が助かるのかは、事前の準備、組織的な体制ができているかどうかです。

対象的な学校があります

石巻市には、在校した児童が全て助かり、近隣の住民も助かった門脇小学校の事例があります。

校長先生のリーダーシップ、事前の指導が大川小学校と対照的だったのです。

校長先生1人の力でなく、教員も、児童も自ら考え、自ら責任を持って行動を取ることを、校長先生が日ごろの指導方針として確立していたということです。

防災訓練をマニュアル通りにやるだけではなく、訓練の後には必ず各自が考えること、全体で反省することが行われていました。

監督:寺田和弘 プロデューサー:松本裕子

協力:大川小学校児童津波被災遺族原告団、吉岡和弘、齋藤雅弘

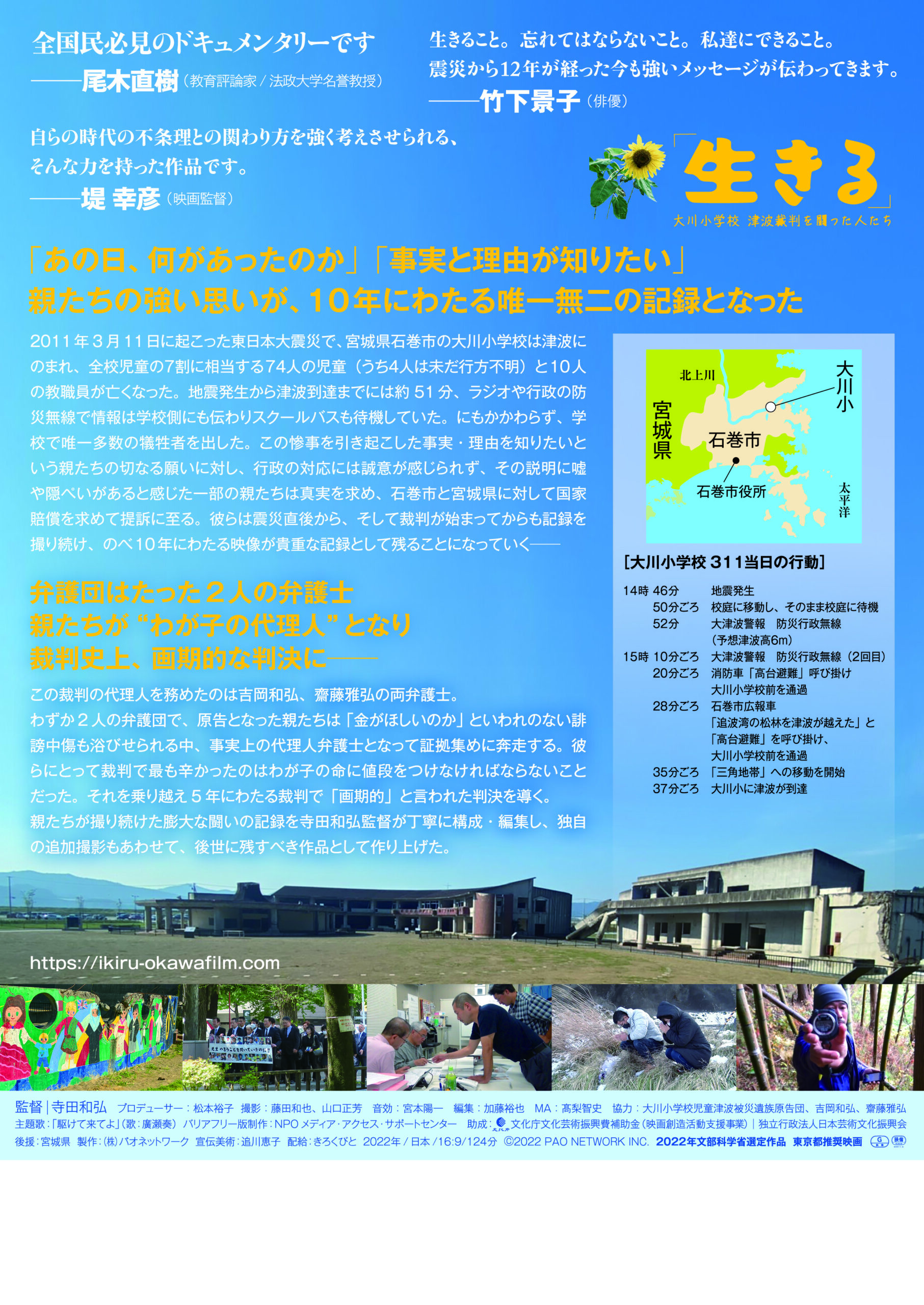

映画「『生きる』大川小学校津波裁判を闘った人たち」

2022年文部科学省選定作品 東京都推奨映画 2022年/日本/16:9/カラー/124分

©︎2022 PAO NETWORK INC.

公式HP:https://ikiru-okawafilm.com/

お勧めの動画は

映画「『生きる』大川小学校津波裁判を闘った人たち」 原告遺族、代理人弁護士 会見(日本記者クラブ公式ユーチューブ)

テレビでの解説がアーカイブされています

「大川小津波訴訟 学校の果たす役割は」(時論公論)(NHK)

大川小学校津波裁判が問う“日本のこれから”BS朝日 日曜スクープ

お勧めのインタビューは

大川小訴訟で「組織的過失」を勝ち取った弁護士の戦い〜弁護士が見た東日本大震災から10年〜(弁護士ドットコムタイムス)

大川小・津波訴訟、2人だけの弁護団でも勝てた理由 吉岡和弘弁護士インタビュー(弁護士ドットコムニュース)

大川小・津波訴訟、行政の「組織的過失」にたどり着いた意義 吉岡和弘弁護士インタビュー(弁護士ドットコムニュース)

オープンデータが導いた画期的判決 “常識”を覆した大川小裁判とは(スローニュース)

詳しくは 裁判を戦った齋藤弁護士が自ら書かれた

大川小学校国賠訴訟事件─津波被災事故における学校の設置、管理・運営者の組織的過失と責任─弁護士齋藤雅弘

法律的な論説は

論説 学校防災に関する安全確保義務と組織過失論 米村滋人(専修大学)

〔論説〕大川小学校津波被災判決と「組織的過失」髙橋眞(関西大学)

【シンポジウム開催報告】<大川小学校津波訴訟とその意義>から抜き書き

(2019年11月23日)

※髙橋眞氏(大阪市立大学教授)の講演から、重要と思われるポイントを抜き出し、整理して記載しました。

大川小学校事件控訴審判決の重要なポイント

- 校長等には安全に関するマニュアルを作る義務がある

保護者は児童を通わせる小学校を選べないという公教育のもとでは、この前提に、児童の安全が確保されていることが制度的に保障されていることがあると、判決で述べています。

安全が確保されていなければ、保護者は安心して学校に通わせられないということです。

学校保健安全法により、校長等は地震の際の危機管理マニュアルを作成する義務があり、実際に、危機管理マニュアルの作成は、市教委主催の会議と依頼文書により、大川小に対して具体的に指示されていました。

2.「組織力」で安全を確保する

安全を確保するという目的のためには、校長等の管理職だけでなく、すべての教職員の行動が大切です。各教職員は、現場においてそれぞれの担当する場所や子ども達を見ており、避難行動をするにあたっての具体的な問題点を、それぞれが持ち寄ることが可能であり、また期待されるからです。

さらに、各自の「自立」した行動だけでなく、「連携」があってはじめて「組織の強み」を発揮することができるのです。

ここで「自立」とは、言われたことだけを受け身で行うのではなく、自らの分担部分について、事故を防止するために問題意識をもち、必要なことを積極的に行うことをいいます。

組織運営においては、「連携」を可能にする条件をつくります。つまり遠慮なく疑問や提案の出せる場と雰囲気をつくることが必要となります。

- 現場を最もよく知る者として、専門的知見を「科学的」に活用する

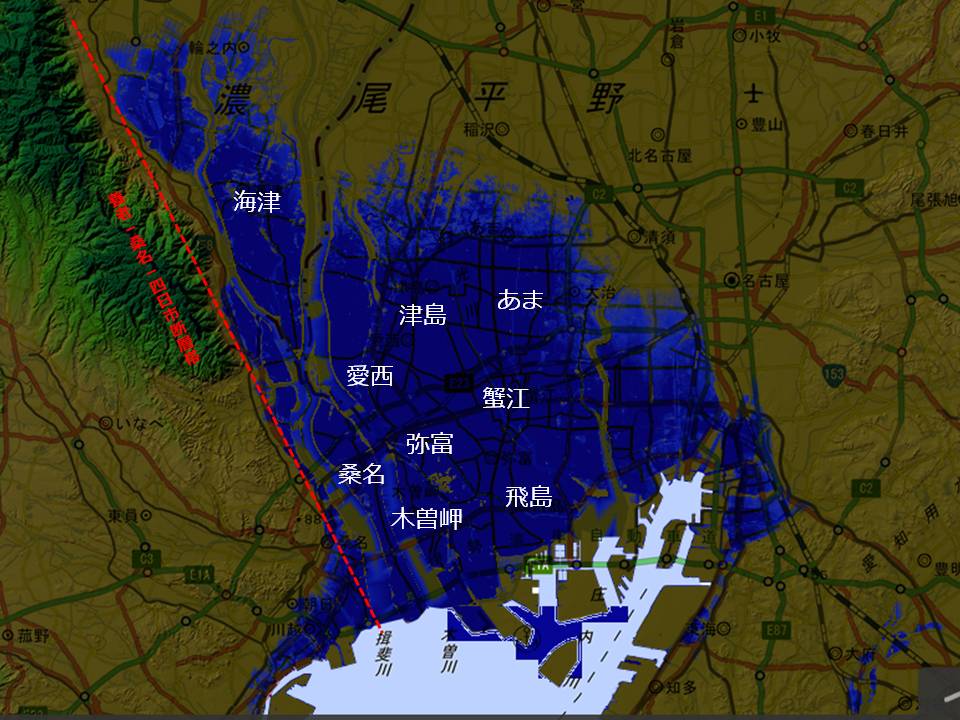

平成16年に報告された宮城県の地震被害想定調査を基につくられた津波ハザードマップにおいて、大川小学校は津波の避難場所として指定されていました。

県の報告書の中で「市町村がこの中の津波浸水域分布図を用いて津波ハザードマップを作成する場合には、地元住民に対してワークショップを行い、住民と共に詳細なハザードマップを作成することが必要である」との指摘もあったにもかかわらず、地域の実情に即したより詳細な検討はされていませんでした。

この調査は宮城県が地震防災計画に活用する目的で行ったものであり、専門家はその目的に沿って仕事をしています。

つまり、あくまで部分的であって全体を把握したものではないということを念頭においておかなければなりません。

校長等は、堤防を越えて大川小に津波が襲来することを危惧し、裏山をも含めた第三次避難場所について話し合っていましたが、ハザードマップで安全だとされていたことから行動に移しませんでした。自分の持ち場である現場で危惧や疑問を感じた時は、これを提示して専門家に再検討を求めることが大事になってきます。

現場の危惧や情報と専門的な知見、この相互検証で事柄の全面的な、「科学的」な把握ができるようになります。

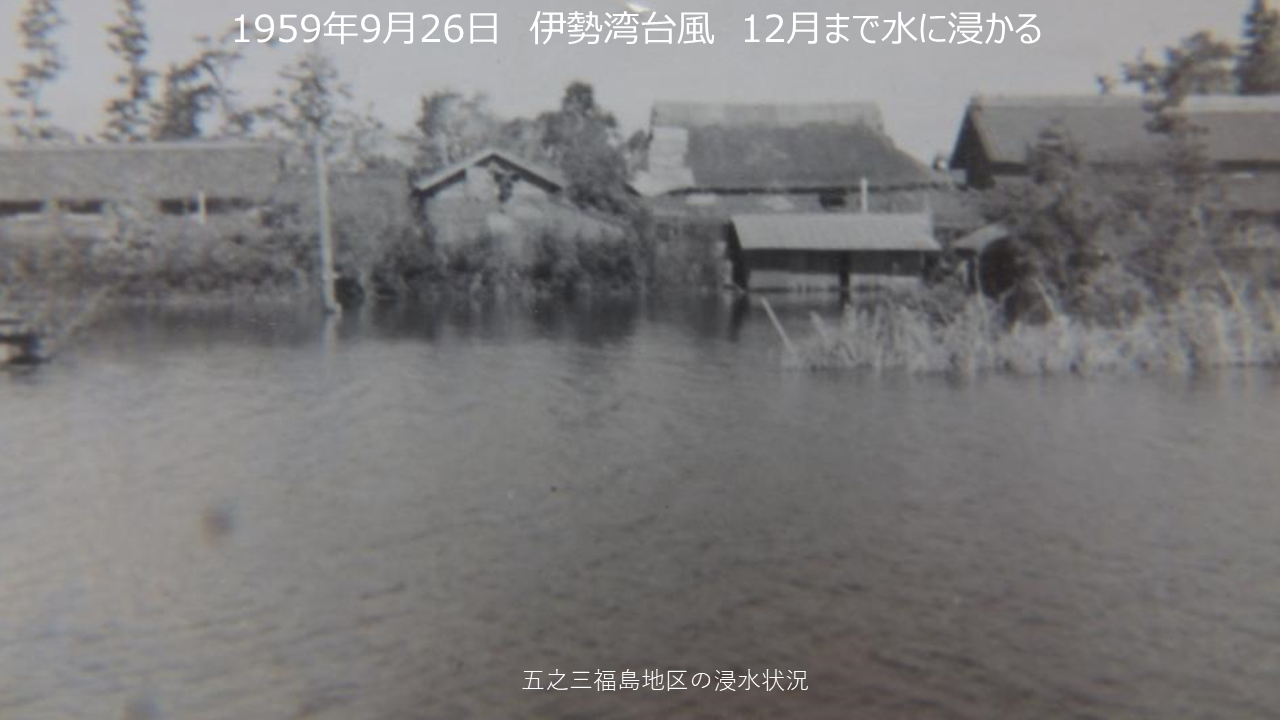

その他の事例

3.11岩手・大槌町職員40人はなぜ津波で亡くなったのか―町が検証報告書公開(防災ニッポン)

2011年3月11日、学期最後の朝会で校長が子どもたちに贈った言葉は現実になった(加藤順子)

ニュースとしては